ブログ

腸活について

こんにちは!

現在、腸内環境を整える“腸活”が注目されています。今回は腸活について一緒に考えたいと思います。

(あなたの腸は大丈夫?まずは腸内フローラがいい状態か簡単チェックをしてみましょう)

【腸内にはたくさんの細菌が住みついていています。小腸の終わりから大腸にかけての様子を花畑にたとえ腸内フローラと呼ばれてます。】

「硬さ」「におい」「頻度」の3つのポイントをチェックしましょう。

Point1 硬さ

1コロコロ便…硬くてコロコロウサギのような便

2硬い便…ソーセージ状であるが硬い便

3やや硬い便…表面にひび割れのあるソーセージ状の便

4普通便…表面が滑らかで柔らかいソーセージ状の便

5やや柔らかい便…はっきりとしたしわのある柔らかい半分固形の便

6泥状便…協会がほぐれて、ふにゃふにゃで不定形の便

7水様便…水っぽく、固形物をあまり含まない液体状の便

Point2 におい

腸内フローラがいい状態であれば、便のにおいはそれほど強くありません。しかし、腸内フローラが乱れ、悪玉菌が増えると、便のにおいがきつくなります。

Point3 頻度

週3回以上、定期的にお通じがあれば腸内環境は良好。ただし、定期的にお通じがあっても、「強くいきまないと出ない」「便が残っている感じがある」という場合は、腸内環境が悪化している可能性があります。

(腸内細菌とは)

ヒトの腸管、主に大腸には約1,000種類、100兆個にも及ぶ腸内細菌が生息しています。

人の腸内細菌は、善玉菌、悪玉菌、そのどちらでもない中間菌(日和見菌)と大きく分けて3グループで構成されています。これらの菌は互いに密接な関係を持ち複雑にバランスをとっています。

理想のバランスは「善玉菌2・悪玉菌1・日和見菌7」と言われてます。日和見菌は腸内細菌の7割を占め、善玉菌が優勢となれば善玉菌につき、腸内で発酵活動を行います。一方で腸内の悪玉菌が優勢となれば、悪玉菌になびいてしまい、腐敗活動を行います。腸内を酸性に維持するためには、腸内環境をコントロールして、日和見菌を善玉菌の味方につけることが必要です。

(腸内細菌の役割)

善玉菌(ビフィズス菌や乳酸菌など)は、ビタミンの合成、消化吸収の補助、感染防御、免疫刺激などの役割があります。炭水化物などから乳酸・酪酸などの有機酸を作り出し、悪玉菌の増殖を抑制します。また、お腹の調子を整えヒトの健康維持に貢献してくれます。

悪玉菌(ウェルシュ菌など)は腸内で有害物質(細菌毒素、発がん物質、ガス等)を作り出します。悪玉菌が増えると便秘や下痢などの調子が悪くなることもあります。また、肌荒れやアレルギーなどの様々な病気の引き金になる場合があります。日和見菌は優勢な方に味方します。

悪玉菌より、善玉菌が多い腸内フローラに整えることが健康の第一歩です。

最近、腸内フローラが乱れると、私たちの体にいろいろな影響を及ぼしていることがわかってきました。

大腸がん、潰瘍性大腸炎など腸に関わる疾患のほか、動脈硬化、糖尿病、アレルギー、鬱、リウマチ、認知症など、腸内フローラとの関連が解明されている疾患は多岐にわたります。

特に心身症としての過敏性腸症候群や慢性疲労症候群との関連、精神疾患ではうつ病や自閉症スペクトラム障害との関係が多く取り上げられるようになってます。

心や感情は、脳内にある神経伝達物質の働きと深い関係があり、幸福感や安心感をもたらす代表的な神経伝達物質の「セロトニン」は{幸せホルモン}とも呼ばれています。実は体内にある10㎎のセロトニンは、腸に90%、血液中に8%、脳にやく2%です。なぜなら小腸にセロトニンを合成する細胞があるからです。つまり腸内環境が良ければ十分にセロトニンが分泌され安らぎや幸せを感じやすくなり、腸内環境が悪く、セロトニンが不足すると、イライラや不安に襲われます。幸せは腸がつくっているといえるのです。(参考資料「幸せは腸がつくっている」東京医科歯科大学名誉教授 藤田紘一郎氏著)

(腸内フローラが乱れる原因)

- 食生活の乱れ

- ストレス

- 不眠

- 運動不足

- 抗生物質の乱用

(腸内環境を良い状態に導いてくれるもの)

①食生活

発酵食品

ヨーグルト、ぬか漬け、納豆、キムチ、味噌、チーズなど(乳酸菌、ビフィズス菌、酵母菌、麹菌などの善玉菌が含まれている。)

水溶性の食物繊維(食物繊維の中で特に効果的)

野菜類(ごぼう、ニンジン、芽キャベツ、オクラ、ブロッコリー、ほうれん草)

豆類(納豆)、芋類(さといも、こんにゃく)海藻、きのこ、果物

オリゴ糖を含む食品

野菜類(玉ねぎ、ゴボウ、ネギ、にんにく、アスパラガス)果物(バナナ)豆類(大豆など)

EPA・DHA

青魚、鮭、アマニ油

②ストレスの解消

腸には消化管の機能を調整する複雑な神経系があります。腸と神経は密接な関係にあるため、精神的なストレスによって腸内環境が乱れると下痢や便秘といった症状を起こしやすくなります。

③睡眠不足の解消

腸を整えるには、適切な睡眠が必要になります。(眠っている間は副交感神経が優勢になるため)睡眠不足になると自律神経の乱れ、腸の動きも乱れがちになります。

④抗生物質の使用を控える

抗生物質は、病原菌だけでなく、他の害のない菌まで排除することがあり、腸内の善玉菌が減って腸内環境が乱れることにつながります。必要以上に薬を使用することは控えましょう。

メリットがたくさんある腸活。朝食にお味噌汁をプラスするなど、まずは簡単なことからチャレンジ!加齢とともに老ける腸を意識して、腸活習慣を身につけましょう。

腸活で健やかな毎日を手に入れませんか。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「 たくさんの人を元気にする事を通して喜びを分かち合い人生を豊かにしよう 」

〇 株式会社ウィズメディカルサービス 〇

・いずみ訪問看護ステーション

〒595-0037 大阪府泉大津市虫取町1丁目11-29 マンション栄202号室

TEL:0725-20-6860 FAX:0725-32-6580

事業所番号:2760690129

・いずみ訪問介護ステーション

〒595-0037 大阪府泉大津市虫取町1丁目11-29 マンション栄101号室

TEL:0725-20-6862 FAX:0725-20-6861

訪問介護事業所番号:2770601801

(2023年12月14日)

作業療法士の訪問をはじめました!

夏バテについて

夏バテとは?

夏バテのおもな症状は、食欲不振、倦怠感、だるさなどが挙げられます。しかし、これらの症状は単に暑さだけが原因ではなく、食事、睡眠、運動などの要因が影響しあって起こります。

夏バテ対策その1 環境

通常、ヒトの体は、温度変化に対して体温調整機能が働いて体調を整えていきますが、近年は名圧の初めから30℃を超える暑さが続くことに加えて、高い湿度のために汗が気化しにくいことで、体温調節が働きにくい状況になることが増えています。

暑さ対策のため冷房は必要ですが、冷房の効いた室内と、熱い室外の温度差の大きい歯書を行き来していると、体が順応できずに自律神経のバランスが崩れ、体温調節機能がうまくいかなくなります。

冷房を使用する場合は、室内外の温度だが5℃以内になるように調整しましょう。また調整できない場合は上着をはおる、ひざ掛けを使うなどの体温調整をすることが大切です。

夏バテ対策その2 食事

夏の食事のポイント

☆1日3食きちんととる。主食・主菜・副菜をそろえると栄養バランスが整う。

☆ビタミンB1(ウナギや豚肉、大豆など)は,糖分をエネルギーに変え、疲労回復に効果的である。

☆ビタミンC(野菜や果物に多い)は、自律神経の働きを促し、体の免疫力を高める。

☆からだを作るたんぱく質(肉、魚、卵、大豆など)をしっかりとる。

☆食欲がないときは、胃腸を刺激して食欲を助ける香辛料や香味野菜を上手に利用する。

夏バテ対策その3 睡眠

より良い睡眠をとるためには、体内時計を整えることが重要です。この体内時計は、毎朝、太陽光を浴びることでリセットされますが、夜更かしなどで生活習慣が乱れると、睡眠のリズムが乱れて睡眠の質の低下につながります。

(よい睡眠のためのポイント)

☆睡眠のリズムを整える

・規則正しい生活を送る

・食事はできるだけ定刻にとる。

・寝る前は刺激物などとらない。

・眠くなってから布団に入る。

☆生活習慣を整える

・夜食をとらない

・寝る前にリラックスの時間を作る

・寝る直前の入浴はぬるめに設定する。

夏バテ対策その4 運動

人の体は、汗をかくことで体内の熱を逃して体温調節をしています。冷房の効いた室内ばかりにいると、汗腺の機能が衰えて汗をかきにくい体になります。汗をかかないと、体温調節ができず夏バテを招きます。朝晩の涼しい時間帯を選んで、ウォーキングやラジオ体操など適度な運動を心がけましょう。運動中はこまめに水分を補給しましょう。のどが渇いたと感じる前に、少量ずつ定期的に飲むことが脱水症予防のコツです。

〇 株式会社ウィズメディカルサービス 〇

・いずみ訪問看護ステーション

〒595-0037 大阪府泉大津市虫取町1丁目11-29 マンション栄202号室

TEL:0725-20-6860 FAX:0725-32-6580 事業所番号:2760690129

(2023年8月8日)

こころと体に+10(プラステン)

こころと体に+10(プラステン)

厚生労働省「アクティブガイド」より

健康のために、体をどれだけ動かせばよいのか、その目標をご存じですか。

厚生労働省は、ガイドライン「アクティブガイド」を公表して、+10(プラス・テン)すること、すなわち今より10分多く毎日体を動かすことを推奨しています。

+10によって「死亡のリスクを2.8%」「生活習慣病発症を3.6%」「がん発症を3.2%」「ロコモ・認知症の発症を8.8%」低下させることが可能であると示唆されています。

さらに減量効果として+10を1年間継続すると、1.5~2.0㎏減の効果が期待できます。

* 目的別の身体活動・運動で+10するのもおすすめです。*

・おなかまわりが気になるので減量したい

・悪玉コレステロールの値を下げたい

・血圧を下げたい

⏬

有酸素性の身体活動を

10分多く歩くことがおすすめ!!

交感神経の活動⇧副交感神経の活動⇩

・瓶のふたをひねって開けにくくなった

・最近、足腰がふらつく

・立ち上がるのがしんどくなってきた

⏬

筋力トレーニング

スクワットや腕立て伏せ腹筋運動がおすすめ

交感神経の活動⇧⇧副交感神経の活動⇩⇩

・肩がこる、腰が痛い

・イライラする

・疲れがひどい、寝付きがよくない

⏬

柔軟運動ストレッチやヨガがおすすめ

交感神経の活動⇩副交感神経の活動⇧

*じっとしたままの時間を減らす。*

じっとしていてエネルギーを使わない時間が長いほど、脂肪が蓄えられたり筋力が衰えたり気分転換できないストレスを抱え込んだりと健康に良くない問題が起こります。

2~3時間座りっぱなしにならないように、1時間に1分は立って歩くというように「座位行動を中断して体を動かす」ことが、心身の不健康な状態のままであることを防ぎます。

まとまって+10する必要はなく、1日のうちで分けて行ってもよいのです。

〇 株式会社ウィズメディカルサービス 〇

・いずみ訪問看護ステーション

〒595-0037 大阪府泉大津市虫取町1丁目11-29 マンション栄202号室

TEL:0725-20-6860 FAX:0725-32-6580 事業所番号:2760690129

(2023年7月13日)

熱中症

熱中症とは

蒸し暑さにさらされることによって、①体内の水分や塩分(ナトリウム)のバランスが崩れることによる健康障害(脱水)、および②体温調節ができなくなって、うつ熱が生じることによる健康障害(高体温)の両者をまとめて呼ぶ言葉です。

屋内・屋外を問わず高温や多湿等が原因となって起こります。

体内の水分が不足して十分な汗がかけなくなったり、血液の粘度が高まり、ドロドロになって血の巡りが悪くなると、体温調整機能がうまく働かなくなってしまいます。

その結果体内で発生した熱は体外に放出されずに体内にこもり、異常な高体温状態に陥ることで様々な症状が現れます。

熱中症の予防①

☆水分をこまめに取ろう

【1日に必要な水分約2500ml そのうちの1ℓは食事から】

コーヒー、紅茶、緑茶などは利尿作用のあるカフェインを含んでいるのであまりおすすめできません。

水分量の多い野菜を多く取るようにしましょう。

寝ているときに水分が失われるので、寝る前と起きた時にコップ一杯の水を飲む習慣をつけましょう。

熱中症の予防②

☆睡眠環境を快適に保とう。

エアコンや扇風機を適度に使って睡眠環境を整えましょう。

室温28℃ 湿度50~60%を目安に

☆丈夫な体を作ろう

バランスの良い食事やしっかりと睡眠をとり、丈夫な体を作りましょう。

熱中症の予防③

☆屋内では

温度と湿度を気にしよう。

(夏場の快適な温度は25~28度 湿度は45%~60%)

室内を涼しくしよう。

遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用

☆からだの蓄熱をさけるために

衣服を工夫しよう

冷却グッズを身につけよう

☆屋外では

日差しをよけよう

飲み物を持ち歩こう

休憩をこまめに取ろう。

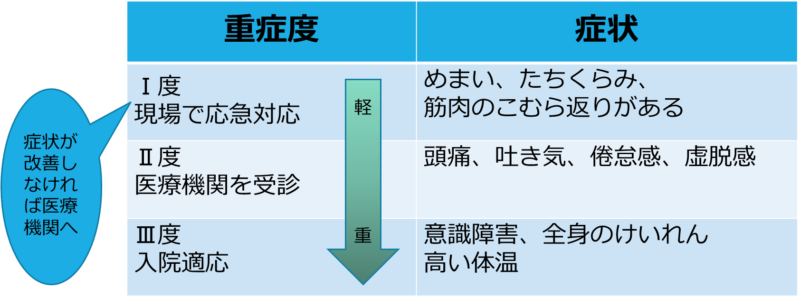

熱中症の症状と対応方法

現場での応急処置

☆木陰やエアコンのきいた涼しい場所へ移動

☆衣服を緩め、体の締め付けるものを緩める。

☆足を高くして心臓への血流を増やす。

☆冷水をかけたり、扇いだりして体を冷やす。

☆首の両脇と後ろ、脇の下、足の付け根を氷嚢などで冷やす。

☆吸収の早い経口補水液、スポーツドリンクまたは、0.1~0.2%の濃度の食塩水をつくり飲ませる。

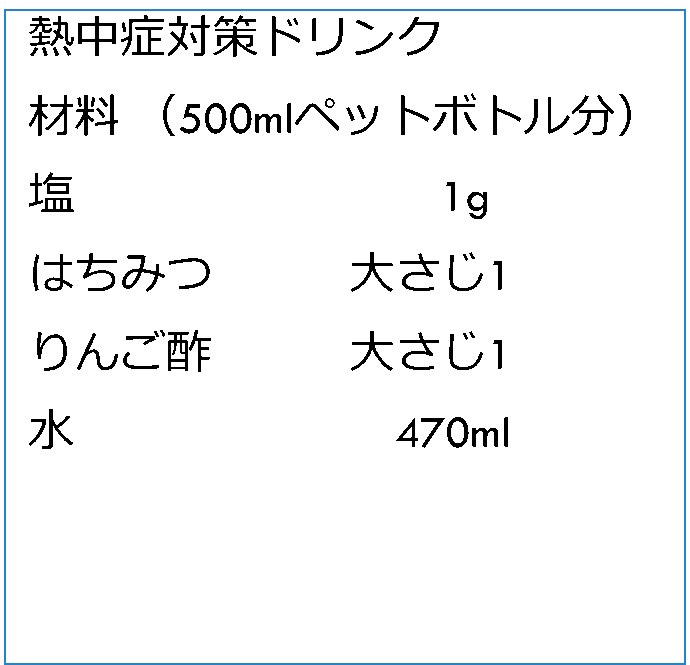

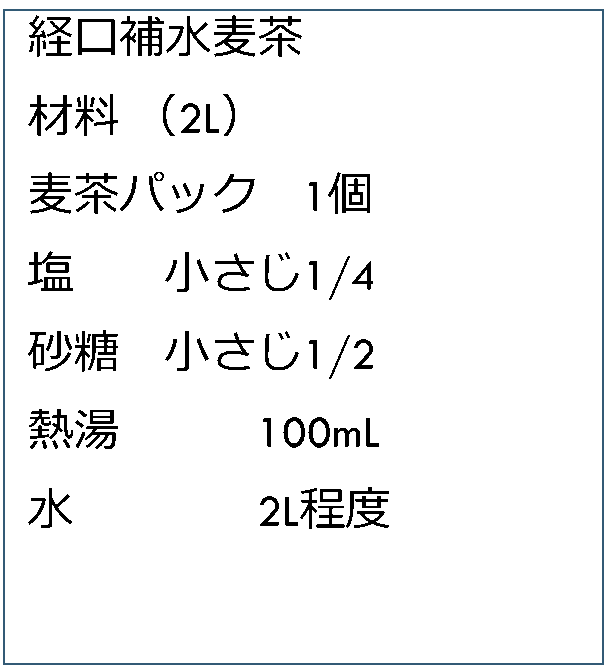

熱中症予防のドリンクを作ってみましょう。

〇 株式会社ウィズメディカルサービス 〇

・いずみ訪問看護ステーション

〒595-0037 大阪府泉大津市虫取町1丁目11-29 マンション栄202号室

TEL:0725-20-6860 FAX:0725-32-6580 事業所番号:2760690129

(2023年6月16日)

6月4日~10日まで歯と口の健康習慣

歯・口腔の健康

歯と口は、単に栄養を体に取り込むだけではなく、よく噛みおいしく味わうことで肥満防止や脳の活性化、ストレス解消など心身の健康につながっています。また会話をする、さまざまな表情をつくるといったコミュニケーションをとるためにも大切な役割を担っています。

【歯科保健の重要性】

・歯科疾患は有病率が高く、特に2大歯科疾患であるう蝕(むし歯)と歯周病は歯の喪失原因の約9割を占めます。歯の喪失は口腔機能の低下をもたらし、QOLを大きく損ないます。

・う蝕と歯周病は不可逆的に進行するため、乳幼児期からの一体的な予防対策が重要となります。

【わが国における歯科保健対策】

・わが国の歯科保健対策は『地域保健法』に基づき、保健所と市町村保健センターが中心となって行われています。一方、市町村による健康増進事業(健康診査・保健指導)は『健康増進法』が法的根拠となっています。ライフステージごとの健診などの事業は『母子保健法』『学校保健安全法』などで規定されています。

・1989年に厚生省と日本歯科医師会から80歳で20本の歯を保つことを目的とした8020(ハチマルニイマル)運動が提唱され、現在は8020運動・口腔保健推進事業が実施されています。これらの施策を総合的に推進するため、2011年に『歯科口腔保健の推進に関する法律』(『歯科口腔保健法』)が成立しました。

【ライフステージごとの歯科保健対策】

・歯科保健対策の中心となるのは、歯の喪失の2大原因であるう蝕(むし歯)と歯周病の予防です。どのライフステージにおいても、う蝕予防の基本はフッ化物の応用、歯周病予防の基本はブラッシング・歯間部清掃です。母子保健や学校保健の現場では、フッ化物洗口やフッ化物歯面塗布の集団実施の普及が進められています。

・その他、口腔機能が低下した高齢者では誤嚥性肺炎が問題となっています。ライフステージごとの特性に応じた歯科保健対策も必要です。

【歯周病とは】

・大人の歯は、親知らずを除くと上下左右に7本ずつ、計28本あります。40代で1本の歯を失い始め、50代で2~3本、80歳~84歳では平均13本の歯を失っています。(平成28年度歯科疾患実態調査)40歳以降、歯を失う最も大きな原因となっているのが、歯周病です。

・歯の周囲の汚れ(プラーク)のなかに含まれる細菌の毒素で歯ぐき(歯肉)に炎症が起き、歯を支える骨(歯槽骨)が溶けていく病気です。しかし、初期段階ではなかなか自分自身で自覚できるような症状は出てきません。気になる症状があったら、歯科医療機関での検査を受ける必要があります。

<症状>

歯周病は、歯の周囲の汚れ(プラーク)のなかに含まれる細菌の毒素の影響で、歯ぐき(歯肉)に炎症が起きて、腫れたり、出血しやすくなったり、また歯を支える骨(歯槽骨)が溶けていき、歯がグラグラしたり抜けたりする病気です。歯周病が進行するにつれて、自分でも気がつくような症状がしばしば現れますが、初期の段階ではなかなか自分自身で気がつくような症状は出てきません。次のような症状があったら、歯周病の可能性があります。歯科医療機関で検査を受けてみる必要があります。

<歯周病のセルフチェックリスト>

・朝起きた時に、口の中がネバネバする。

・歯磨きの時に出血する。

・硬いものが噛みにくい。

・口臭が気になる。

・歯肉がときどき腫れる。

・歯肉が下がって、歯と歯の間にすきまができてきた。

・歯がグラグラする。

<歯周病が起こりやすい方の特徴>

次のような方には、歯周病が起こりやすいことが知られています。

・中年期以降の方

・喫煙者

・妊娠中

・糖尿病にかかっている方

・歯磨きの仕方が悪い方

これらにあてはまる方は、歯周病のリスクが高いと言われています。いちど歯科医療機関で検査を受けることをお勧めします。

【歯周病と糖尿病の深い関係】

糖尿病になると歯肉の毛細血管の血流が悪くなって免疫力が低下し、口の乾燥など歯周病原菌が育ちやすくなる環境もでき、歯周病が悪化しやすくなります。逆に、歯周病が重症化すると、免疫の過程で作られるサイトカインという物質(TNF-a)が歯肉の毛細血管から血流に乗って全身に行きわたり、インスリンの働きを落とすため糖尿病が悪化することも分かってきました。

【歯周病の改善・予防法】

<毎日のセルフケアと定期的なプロフェッショナルケアです!>

①歯肉の境目に歯ブラシの毛先を当て、小さな動きで歯垢をとります。

②磨きにくいところや歯並びが悪いところは、ワンタフト(ポイント・チップ)ブラシが便利です。

③歯と歯の間の歯垢は、フロスや歯間ブラシを使ってとります。歯ブラシだけでは60%しかとれません。

④自浄作用がある唾液がたくさん分泌されるように、ゆっくりよく噛む習慣をつけましょう。

⑤歯垢が固まった歯石は自分ではとれません。歯科医師・歯科衛生士に磨き残しの癖等をチェックしてもらい、定期的に健康診断と歯と口のクリーニングを受けましょう。

〇 株式会社ウィズメディカルサービス 〇

・いずみ訪問看護ステーション

〒595-0037 大阪府泉大津市虫取町1丁目11-29 マンション栄202号室

TEL:0725-20-6860 FAX:0725-32-6580 事業所番号:2760690129

(2023年6月5日)